DOSSIER

Depuis des mois, ménages, entreprises et collectivités locales sont confrontés à la flambée des prix de l’énergie. En Europe, en août 2022, le prix de gros du gaz naturel atteignait 345 euros par mégawattheure, plus de 15 fois plus cher que sa moyenne de la dernière décennie. À la même date, le prix de gros de l’électricité se fixait à 1 000 euros le mégawattheure, contre 85 euros un an auparavant. Dès l’automne, RTE (Réseau de transport d’électricité) et le gouvernement faisaient planer la menace de délestages et de coupures d’électricité au cours de l’hiver, faute d’approvisionnement suffisant. Comment a-t-on pu en arriver là ? La faute à la guerre en Ukraine, qui a limité l’accès au gaz russe ? Certes, mais la hausse des prix et la crise énergétique ont démarré avant cette guerre. Le gaz a considérablement augmenté à partir d’avril 2021, notamment du fait des affrontements géopolitiques autour de Nord Stream 2 (gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne en traversant la mer Baltique). La reprise de l’économie mondiale, après la pandémie du Covid-19, en augmentant la demande, a également poussé les cours à la hausse. Parallèlement, au-delà du gaz russe, l’offre d’énergie connaît de grands bouleversements : raréfaction des ressources de pétrole et de gaz, de plus en plus coûteuses à exploiter ; fermeture de centrales gaz et charbon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ; développement lent des énergies renouvelables… Comme sur tout marché en tension, la spéculation ajoute sa touche et amplifie les désordres.

Mais l’électricité ? Il y a peu, la France se présentait comme un important producteur (grâce à l’hydraulique et surtout au nucléaire), toujours premier exportateur d’Europe fin 2021. Et longtemps, ses habitants ont bénéficié de tarifs parmi les moins chers d’Europe. Certes, il y a quelques couacs sur la production(1). La sécheresse de 2022 a affecté les cours d’eau et les réservoirs, perturbant le bon fonctionnement des centrales hydrauliques. D’autre part, entre la fermeture de Fessenheim (décision politique) et les réacteurs à l’arrêt (pour maintenance normale ou du fait de problèmes de corrosion), la capacité de production du parc nucléaire a été fortement amputée (de 30 % à l’été 2022, de 11 % encore en décembre).

Le nœud du problème se trouve pourtant ailleurs. C’est là la conséquence de la libéralisation du marché européen, décidée fin 1996, et mise en place par étapes. Face à ce que les économistes appelaient un monopole naturel, de nombreux États avaient bâti un service public assurant production, transport et distribution aux usagers à des tarifs réglementés, reflétant les coûts de revient et permettant de limiter les variations de prix. La Commission européenne décida qu’il fallait démanteler, privatiser — la France obtint quand même une dérogation pour les centrales nucléaires d’EDF — et créer de la concurrence pour faire baisser les prix et favoriser les investissements, particulièrement dans les énergies vertes. Le tout avec la bénédiction des gouvernements de la majorité des États membres. L’Allemagne, où les prix sont alors parmi les plus élevés du monde, est particulièrement enthousiaste.

Ce marché européen intégré a certes favorisé le développement des interconnexions — même s’il en existait déjà auparavant — permettant les échanges entre pays, selon l’état de la production et des besoins de chacun à tout moment, palliant le fait que l’électricité ne se stocke pas. Pour le reste, tout relève de l’absurde. Sur les marchés de gros européens, le prix est fixé en fonction du coût marginal, soit le coût d’une production supplémentaire d’un mégawattheure. C’est donc celui de la dernière centrale de production appelée pour satisfaire les besoins. Celles-ci sont appelées dans l’ordre de prix croissant (technique du « merit order ») : renouvelables, puis nucléaire, enfin centrales thermiques, dont celles à gaz, essentiellement. Le prix de marché de l’électricité se trouve ainsi largement lié à celui du gaz, qui ne représente pourtant qu’une petite part dans la production européenne totale d’électricité (20 % en 2020), et encore moins en France.

Le noeud du problème, c’est la libéralisation du marché européen de l’énergie

Restait à faire entrer artificiellement des acteurs sur ce marché. C’est le rôle de l’Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique (ARENH). Instauré par la loi de 2010, ce dispositif oblige EDF à vendre(2) aux fournisseurs alternatifs, et aux industries électro-intensives, en gros un quart de sa production à 42 euros le mégawattheure (prix relevé en 2023 à 49,5 euros). En clair, EDF subventionne ses concurrents, en leur faisant profiter d’un tarif inférieur au prix de marché, voire à perte pour elle.

Au bout du compte, avant même la crise actuelle, les prix de l’électricité sont devenus très volatils sur le marché de gros. Les factures ont augmenté de manière tendancielle (en moyenne plus de 50 % de hausse sur 13 ans, donc plus que l’inflation). Les fournisseurs alternatifs ont très peu investi dans la production d’énergie. Certains ont profité de l’ARENH pour acheter de l’électricité à bas prix et la revendre sur le marché — quitte à congédier certains clients — tout en empochant de belles marges(3). Auditionnés en décembre dernier à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d’enquête « visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France », trois anciens PDG d’EDF (Pierre Gadonneix, Henri Proglio et Jean-Bernard Lévy) n’ont pas mâché leurs mots pour dire tout le mal qu’ils pensaient de l’ARENH : « surréaliste », « pernicieux », « pilule empoisonnée ». Avec le recul et confrontés à ses effets concrets, les gouvernants européens ont fini par douter de l’efficacité de ce marché. De son côté, la FNME CGT, le premier syndicat des salariés des Industries électriques et gazières, propose la création d’un pôle public de l’énergie pour piloter, produire et distribuer dans une logique de service public et d’intérêt général. Dès l’automne 2021, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, le qualifiait d’« aberrant » et d’« obsolète ». Un an plus tard, le chancelier allemand Olaf Scholz réclamait une réforme rapide. La Commission a finalement décidé de formuler une proposition de révision d’ici fin mars 2023. Mais les divergences sur ce qu’il faut faire demeurent fortes entre États membres. Plafonner le prix du gaz, comme l’ont décidé l’Espagne et le Portugal dès mai 2022, option que partage la France, suivie par la Grèce, la Belgique et les pays d’Europe centrale producteurs de nucléaire ? Ou, comme l’avait suggéré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, suivie par l’Allemagne, grosse utilisatrice de gaz, plafonner les revenus des entreprises produisant de l’électricité peu chère, avec le nucléaire et les renouvelables ? En France, l’idée de s’affranchir du marché européen fait son chemin. Au Sénat, une résolution présentée le 12 janvier par le sénateur communiste Fabien Gay, prônant une sortie, au moins temporaire, de ce marché et de l’ARENH, ou tout au moins la généralisation de tarifs réglementés, a réuni 153 voix en sa faveur (contre 180), ralliant des voix centristes, bien au-delà de celles de la gauche et des écologistes.

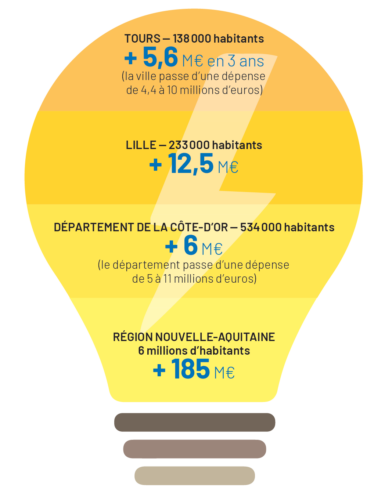

– Livre blanc — La crise énergétique

& les collectivités territoriales,

Lefebvre Dalloz, septembre 2022, 40 p.

Réalisé par la rédaction de Lefebvre-

Dalloz, ce livre analyse les solutions

mises en place par les collectivités

locales pour surmonter la crise et réaliser la transition énergétique.

– Rapport d’information au Sénat,

fait au nom de la délégation aux

collectivités territoriales et à la

décentralisation sur la hausse du coût

des énergies et son impact pour les

collectivités territoriales, par Françoise

Gatel, sénatrice.

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d’information de la société Innomédias. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la lettre d’information.

En savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits.

Le média des idées et des innovations qui transforment les territoires